Warum die Erinnerung lebt und was sie uns heute bedeutet

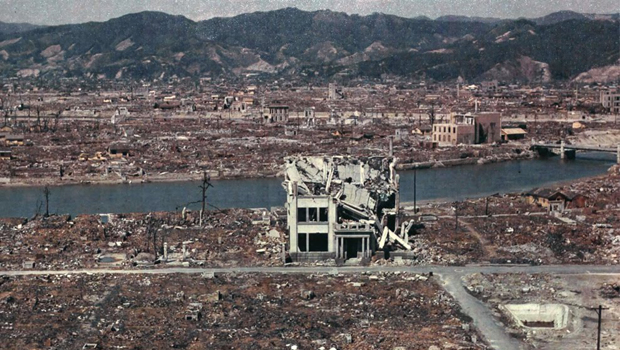

Am 6. und 9. August 1945 veränderte sich die Welt für immer. Mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki begann das nukleare Zeitalter – eine Ära, in der der Mensch die Fähigkeit erlangt hatte, sich selbst vollständig auszulöschen. Rund 340.000 Menschen starben in den ersten Jahren an den direkten und indirekten Folgen der Detonationen. Hunderttausende weitere wurden zu Überlebenden – zu sogenannten Hibakusha – gezeichnet durch Strahlung, Verbrennungen, Krankheit, Trauma und den Verlust ihrer Familien.

Die erste Explosion – der Anfang eines Jahrhunderts der Strahlung

In Hiroshima detonierte eine Uranbombe mit einer Sprengkraft von rund 15 Kilotonnen TNT – in Nagasaki drei Tage später eine Plutoniumbombe mit noch größerer Zerstörungskraft. In beiden Städten war im Umkreis von einem Kilometer kein Leben mehr möglich. Menschen verdampften, verbrannten oder wurden von der Druckwelle zerfetzt. Jene, die überlebten, litten an akuten Strahlenkrankheiten, offenen Wunden, inneren Blutungen – und an der völligen Abwesenheit medizinischer Hilfe, denn über 90 % des Personals waren selbst tot.

Strahlenkrankheit, Trauma und die lange Schatten der Bombe

Schon wenige Wochen nach den Abwürfen häuften sich unerklärliche Symptome: Haarausfall, hohes Fieber, blutiger Durchfall. Erst nach und nach verstanden Ärzt:innen, dass sie es mit einer neuen, bis dahin unbekannten Krankheit zu tun hatten: der akuten Strahlenkrankheit. Ab 1948 traten vermehrt Fälle von Leukämie auf, vor allem bei Kindern. In den Jahrzehnten danach stieg die Zahl der Krebserkrankungen deutlich – darunter Lungen-, Schilddrüsen-, Brust- und Hautkrebs. Auch Fehlbildungen bei Neugeborenen, insbesondere Mikrozephalie, wurden in Hiroshima und Nagasaki dokumentiert.

Die psychischen Folgen waren ebenso tiefgreifend. Viele Überlebende entwickelten schwere Traumata. Manche fühlten sich, obwohl lebendig, innerlich tot. Andere litten an Schuldgefühlen, weil sie ihre Angehörigen nicht retten konnten. In Japan sprach man vom „Genbaku-bura-bura-byo“ – einem Zustand seelischer Erschöpfung ohne medizinische Ursache.

Die politische Zeitenwende: Abschreckung statt Abrüstung

Was mit Hiroshima begann, wurde zum globalen Rüstungswettlauf. Schon kurz nach dem Krieg begannen die USA und die Sowjetunion, ihre Nukleararsenale aufzubauen. Bis 1986 wuchs die weltweite Anzahl der Atomwaffen auf rund 70.000 Sprengköpfe an – ein bis heute unvorstellbares Vernichtungspotenzial. Verträge wie SALT, INF oder der START-Vertrag sollten das Wettrüsten bremsen. Doch viele dieser Abkommen sind heute gekündigt oder ausgesetzt – ein gefährlicher Rückschritt in einer Welt, in der neue Technologien wie Hyperschallraketen und autonome Waffensysteme hinzukommen.

Hiroshima als Mahnung – und als Anfang von Widerstand

Die Überlebenden der Bomben – die Hibakusha – machten es sich zur Lebensaufgabe, die Welt zu warnen. Ihr Einsatz legte den Grundstein für die weltweite Anti-Atomwaffen-Bewegung. Organisationen wie ICAN (Friedensnobelpreis 2017) oder die Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs (IPPNW) kämpfen seither für ein vollständiges Verbot von Nuklearwaffen. 2017 wurde der Vertrag über das Verbot von Kernwaffen (TPNW) von über 90 Staaten beschlossen – auch dank österreichischer Initiative. Atommächte wie die USA, Russland, China, Frankreich oder Großbritannien verweigern jedoch bis heute die Unterzeichnung.

Eine Realität, die weiterlebt – und erneut droht

Auch wenn heute „nur“ noch etwa 12.500 Atomwaffen existieren, sind viele davon in ständiger Einsatzbereitschaft. Eine moderne Nuklearwaffe hat ein Vielfaches der Sprengkraft von Hiroshima – teilweise das 7- bis 30-Fache. Ein einzelner strategischer Angriff würde heute nicht eine Stadt, sondern eine ganze Metropolregion auslöschen. Und selbst ein „begrenzter“ regionaler Atomkrieg könnte laut Simulationen über zwei Milliarden Menschen durch Hungersnöte gefährden – durch das, was Forscher*innen einen nuklearen Winter nennen.

Österreichs Beitrag zur nuklearen Abrüstung

Österreich spielt eine international anerkannte Vorreiterrolle im Kampf gegen Atomwaffen. Als Mitinitiator des Atomwaffenverbots und Gastgeber mehrerer humanitärer Abrüstungskonferenzen (z. B. 2014 in Wien) steht die Republik für eine Welt ohne nukleare Bedrohung. Gerade als nicht-nukleare Nation bringt Österreich moralisches Gewicht in die Debatte ein – und zeigt, dass auch kleine Staaten große Wirkung entfalten können.

Was wir jetzt tun müssen

Die nukleare Bedrohung ist nicht vorbei – sie hat sich nur verändert. Was wir brauchen, ist neuer politischer Wille: für Dialog, Transparenz, neue Abrüstungsverhandlungen. Für ein Ende der Erstschlagsdoktrin. Für eine Universalisierung des Atomwaffenverbotsvertrags. Und für eine neue Generation, die sich nicht mit der Existenz von Massenvernichtungswaffen abfindet. Denn wie die Geschichte zeigt: Die Vernunft der Wissenschaft hat die Bombe erschaffen – aber nur die Menschlichkeit kann sie abschaffen.